El Mercurio, 5 de mayo de 2019

El Grupo de Lima debería buscar una reunión urgente con Rusia y China, para exponerles a ellos que su apoyo al régimen chavista solo debilita su posición en la región.

Juan Pablo Toro V.

Las crisis internacionales tienden a abrir oportunidades para que las grandes potencias puedan adelantar sus agendas y también ajustar sus cuentas. Y en ese sentido, la situación de Venezuela es un problema que trasciende Sudamérica o al mismo continente, lo que confirma que en la actualidad no hay crisis regional que no tenga impacto global. Tal como la inestabilidad derivada de la Primavera Árabe ayudó a crear una ola migratoria que hoy remece los cimientos de la unidad europea.

Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea (UE) están manifestando sus posiciones e intereses donde los conceptos más recurrentes parecen ser democracia, elecciones, soberanía, petróleo, militares y ayuda humanitaria, lo que denota la enorme complejidad del asunto.

La administración del Presidente Donald Trump, que prácticamente ha ignorado todo territorio al sur de México, ha tenido el suficiente tino de apoyar las iniciativas del Grupo de Lima -que incluye a Chile-, acompañando la presión diplomática de este bloque con sanciones económicas y el envío de asistencia para el pueblo venezolano que es depositada en Colombia.

Sin embargo, en EE.UU. deben saber bien que ni las sanciones económicas ni el aislamiento provocan un cambio de régimen. Ahí tienen el ejemplo cercano de Cuba y lejano de Irán; países que hace décadas son objeto de una presión sostenida sin dar mayores avances a un cambio efectivo. No se puede esperar que Irán sea democrático.

El sobrevalorado argumento de la dependencia del petróleo venezolano ignora la realidad de que hoy Estados Unidos es el principal productor de crudo del mundo, con más de 11 millones de barriles al día, gracias a nuevas técnicas de extracción, superando a Arabia Saudita. Para Venezuela sigue siendo su mayor comprador -y buen pagador-, pero se trata de un negocio que va a la baja. Se ha pasado de más de un millón de barriles en 2008 -el apogeo de Hugo Chávez-, a unos 500.000 barriles en 2017.

Entonces, ¿cuál puede ser el objetivo de la administración Trump detrás de la remoción de Maduro? Si aplicamos una tasa de descuento a la promoción de la democracia -que no coincide con el acercamiento con dictadores de la talla de Kim Jong-un- y al argumento de la seguridad energética -insuficiente en cifras-, entonces quedan dos propósitos: evitar que Venezuela se convierta en un Estado fallido (dirigido por élites corruptas y donde prosperan las actividades criminales) en el corazón del Hemisferio Occidental y en terreno fértil para la competencia de potencias rivales. Ambos objetivos suponen recuperar y ejercer liderazgo.

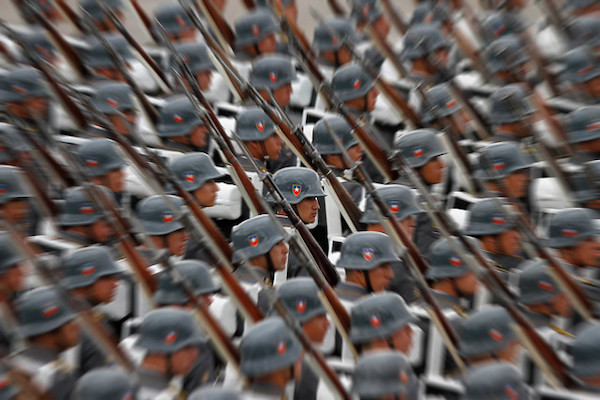

China y Rusia no han dudado, hasta ahora, en respaldar al régimen de Nicolás Maduro, bajo el argumento del respeto a la soberanía y el temor a la inestabilidad. Ni pensar en reconocer a Juan Guaidó como Presidente legítimo. Mientras Beijing es el principal acreedor de Caracas, con una deuda de unos US$ 60.000 millones, Moscú es un proveedor de armamentos y cooperación militar (y tiene unos US$ 17.000 millones comprometidos en Venezuela entre préstamos e inversiones). Sin embargo, su relación con Maduro no es cercana ni vital. Más bien, se trataría de una excelente oportunidad de demostrar a Washington, que ellos también pueden causar ruido en sus esferas de influencia. Un ajuste de cuentas, frente a lo que ocurre con los buques estadounidenses en el Mar del Sur de China o con el apoyo occidental a Ucrania. El renovado juego de potencias golpea la puerta.

El Comando Sur de EE.UU., que sigue más de cerca a América Latina que el mismo Departamento de Estado, incluyó en su estrategia decenal de 2017-2027 a China y Rusia como «potencias rivales», cuyas actividades debían seguir atentamente, ya que tienen un patrón competitivo.

La clave, entonces, puede estar ahí. El Grupo de Lima debería buscar una reunión urgente con Rusia y China para exponerles a ellos que su apoyo al régimen chavista solo debilita su posición en la región, que ya está afectada por una ola migratoria, que conoce cada vez más evidencias de la penetración del narcotráfico en Venezuela y que debe desviar su atención en crecer y combatir la pobreza frente a bravatas de agresiones militares. Un país de la talla de Brasil, todavía parte del grupo BRICS (con Rusia, India, China y Sudáfrica), puede ser fundamental en este esfuerzo. Porque un Estado fallido no le conviene a nadie. Y queda la UE, que, como buena potencia pacífica y normativa, impulsa un grupo de contacto con países latinoamericanos que no son interlocutores válidos para la oposición venezolana. Una iniciativa bien intencionada, pero sin muchas perspectivas.

Cuánto incidirá el cálculo de las potencias en el destino de Venezuela está por verse. Lo que es claro, es que el tablero es más amplio de lo que se ve. El juego trasciende la región y la experiencia muestra que mientras más globales, las crisis son más difíciles de resolver, porque los intereses se multiplican. Si esto es bueno o malo para el futuro de los venezolanos que aspiran a un cambio de régimen, todo indica lo último.

* Juan Pablo Toro V. es analista internacional.